고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

□국립극장 달오름극장

□11월15일

전통사회에서 광대는 천대받는 계층이었다. 그런데 18세기 이후 양반, 중인, 식자층이 판소리 향유층으로 등장하면서 민중예술이었던 판소리의 사회적 위상이 높아지고, 소리광대의 위상 또한 줄광대나 탈광대에 비해 높아지게 되었다. 소리광대는 무계 집안에서 배출되었는데, 일반인 출신 가운데 판소리에 매료되어 광대의 길로 들어선 경우도 생겨났다. 이들을 '비가비 광대'라고 한다. '개비'(무계 출신을 가리키는 은어로, '동간네'라고도 함)가 아니라는 뜻이다. 19세기 전반 활동했던 권삼득 명창이 최초의 비가비 광대이며, 정춘풍도 대표적인 비가비 광대이다. 판소리의 위상이 높아지고 심지어 임금 앞에서 소리하는 '어전명창'도 생겨나면서, 하층 예인 집단에 속하는 이들은 판소리 명창을 선망했다. 그러나 누구나 명창이 될 수 있는 것은 아니어서, 줄타기 광대를 하거나 그도 어려우면 굿판 악사를 했다. 마을에서만 소리꾼 행세하며 '또랑광대'로 평생을 보낸 이들도 적지 않다.

판소리 명창은 그 신분적 특수성으로 인해 극적인 요소를 지니고 있는 경우가 대부분이다. 명창은 자신을 필요로 하는 곳이면 전국 어디든 가야 했으므로, 한 곳에 정착한 삶을 살기가 어려웠다. 그리고 득음의 경지에 이르기 위해서는 각고의 수련을 해야 했다. 그래서 명창과 관련한 일화나 설화 가운데, 득음과 관련한 이야기, 판소리로 양반을 울리고 웃긴 이야기, 여성과의 사랑과 이별에 관한 이야기 등이 다수 전한다.

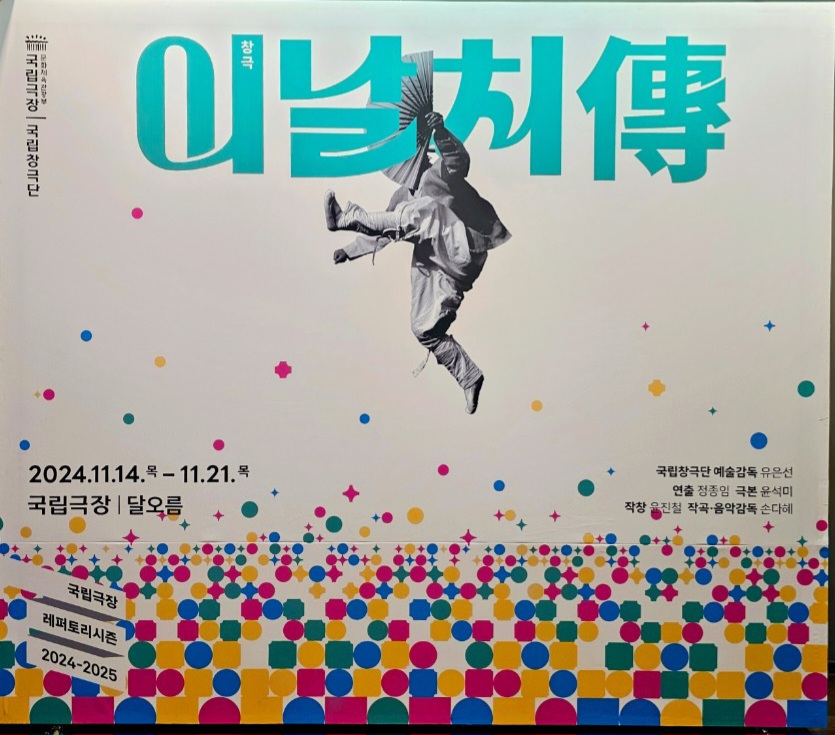

<이날치전>은 이날치 명창의 삶과 활동상에 주목하면서, 19세기 판소리의 전승환경과 사회문화적 배경을 엿볼 수 있는 다양한 볼거리를 곁들여 완성도 높게 창작한 'Well made 창극'이다.

첫장면에서 줄타기 광대 이날치를 보여준 것은 주인공의 삶과 부합하는 것이면서,공연 분위기를 장악하는 데 제격이었다. 줄광대 이날치역을 담당한 남창동은 국립창극단 단원 남해웅 명창(이 공연에서 송우룡 명창 배역)의 아들로, 진작부터 남다른 끼를 선보인 재주꾼이었다. TV '세상에 이런 일이' 프로그램에 출연하여 마이클 잭슨의 <빌리진> 노래에 맞춰 줄 위를 오가는 묘기를 보인 적도 있다. 여담이지만, 그는 줄타기 인간문화재 김대균 명인의 제자였다. 그런데 스승은 제자가 줄타기 공부보다 대외 활동에 관심을 보인다며, 사제의 연을 끊어버렸다. 사실 요즘 젊은 친구들은 도제식 교육을 잘 받아들이지 못하는 일이 많다. 본의 아니게 스승과 결별한 남창동은 이후 서울대 국악과에 진핰했고, 홀로서기를 통해 멋진 줄타기 광대로 성장해 있었다. 이날 공연에서 남창동은 예사롭지 않은 줄타기 기예를 보여주었으며, 재담도 일품이었다. '남창동'이 줄에서 내려와 부채를 '이광복'에게 전해주는 방식으로, 줄타기 이날치를 소리꾼 이날치로 전환하는 연출도 신선했다.

줄광대 이날치가 판소리 명창이 되기로 결심하는 과정에서 등장하는 송흥록과 정춘풍 명창은 모두 19세기 전반 활동했던 실재 인물들이다. 송흥록은 동편제의 법제를 마련한 명창으로, 처음으로 귀곡성(鬼哭聲)을 불렀다는 일회가 전한다. 정춘풍은 양반 출신의 비가비 광대로, 대원군의 애호를 받은 명창으로 알려져 있다. 극에 제시된 송흥록과 정춘풍 관련 내용은 모두 정노식의 <조선창극사>(조선일보사, 1940)에 전한다.

이날치가 소리꾼이 되기 위해 박만순 명창의 제자가 되었다는 것도 사실이다. 박만순은 식자들이 좋아하는 양반 지향적인 소리를 추구한 명창으로, 세도가인 김병기의 총애를 받다가 김병기가 실권하자 대원군의 초청에도 응하지 않을 정도로 의리가 있고 호방한 성품의 소유자였다.

그런데 이 작품에서 박만순은 성격이 지나치게 괴팍하고 인품도 경박한 인물로 그려졌다. 이날치가 서민지향적인 소리를 추구했다는 점에서 박만순과 대비되는 점이 있는 것은 사실이나, 인간성마저 극단으로 대비되었다고 보기는 어렵다. 게다가 박만순과 이날치가 소리 대결을 펼쳐 이날치가 이겼다는 기록이나 일화는 어디에도 전하지 않는다. 이 공연에서는 내내 박만순을 이날치와 대조적인 인물로 그리며 다분히 부정적으로 형상화했는데. 이는 극적 재미를 위해 허구를 가미한 설정으로 보인다.

이날치가 박만순의 문하에서 뛰쳐나와 새로운 소리 스승을 찾기 직전, 송우룡, 김세종, 박유전, 박만순이 통인청 주관 소리 경연 대결을 펼친 장면도 사실과 허구가 뒤섞인 설정이다. 전주의 전라감영과 전주부의 통인청은 해마다 동짓달에 전주 다가정과 같은 정자에서 소리 경연의 장을 마련했다. 두 통인청은 따로 잔치를 벌이며 판소리 명창들을 불러다 소리를 시켰는데, 역량있는 명창을 확보하기 위해 많은 노력을 기울였으며 숨은 명창들을 찾는 경쟁을 벌이기도 했다. 그래서 해마다 동지 때가 되면 전국의 명창들과 젊은 소리꾼들이 판소리 경연을 벌이곤 했다. 이러한 경연이 발전하여 정립된 것이 바로 '전주대사습놀이'이다. 그러니까 극중에서 통인청 소속 명창들이 기량을 겨룬 것으로 설정한 것은 사실이다. 다만 네명의 명창이 한 자리에서 기량을 겨루고 박유전이 최고 점수를 받았다는 기록은 없다.

이 장면에서 송우룡은 <수궁가> 중 '토끼 배가르는 대목', 김세종은 <춘향가> 중 '천자뒤풀이', 박만순은 <적벽가> 중 '조자룡 활쏘는 대목', 박유전은 <심청가> 중 '심봉사 눈뜨는 대목'을 불렀다. 이들이 부른 대목은 모두 판소리 눈대목으로, 음악적으로나 문학적으로 가장 완성도 높고 잘 짜여져 있다. 그러니까 경연의 형식을 수용하여 당시의 판소리 문화의 한 단면을 보여줌과 동시에, 관객들에게는 판소리의 맛과 멋을 체험할 수 있는 기회를 제공한 셈이다.

이날치가 판소리 <심청가> 중 '심청 인당수에 빠지는 대목'으로 양반을 울리고 웃기는 장면은 이날치가 명실상부하게 명창의 반열에 올랐음을 보여준 삽화이다. 그리고 이날치가 어전에서 소리하여 마침내 '어전명창'이 된 것은 소리광대가 현실에서 도달할 수 있는 가장 최고의 목표를 달성했음을 보여주는 것이다.

이 밖에 짚고 넘어갈 점이 있다. 이날치가 유씨 집안 머슴으로 일할때 그 집안 딸인 연이와 사랑하는 사이였으나, 이로 인해 유씨 집안에서 쫒겨나게 되고 두 사람은 내내 서로를 그리워하며 지낸다는 내용이 그것이다. 그리고 두 사람의 애틋한 사랑에는 의인화된 '달(moon)이 등장한다. 어찌 보면 이날치와 연이의 애달픈 사랑은 없어도 그만인 서사이지만, 관객의 대중적 호기심을 자아내기 위한 전략으로 설정한 것이 아닌가 한다.

개다리와 어릿광대는 때론 극중 인물로 때론 해설자 역할을 하며 극을 이끌어나감으로써, 감초 노릇을 톡톡히 했다. 이런 방식은 마당놀이 등에서 흔히 볼 수 있는 것이지만, 이 공연에서 이날치라는 인물의 삶과 당대의 판소리 문화를 극적으로 펼쳐 보이는데도 매우 효과적이었다

흔히 '창극소리'는 '연극소리'라 하여, 판소리보다 격이 낮은 소리로 인식하는 경향이 있다. 소리꾼 혼자 소리하는 판소리는 단단한 공력을 요하는 데 비해, 자신이 맡은 배역만 소화하면 되는 창극은 듣기좋게 극적으로 소리하면 되기 때문이라는 인식 때문이다. 그런데 이번 공연에서 배우들은 판소리의 다양한 눈대목을 맛깔나게 부름으로써, 그 어느 창극에서보다 진정성 있는 소리를 보여주었다. 윤진철 명창의 작창이 빛을 발한 지점이 여기에 있다.

창극<이날치전>은 잘 짜여진 서사와 수준높은 다양한 기예를 펼처보여줌으로써, 관객들에게 재미와 감동을 모두 선사한 선물같은 수작이다.

'국악' 카테고리의 다른 글

| 창극 <보허자>, 서정적이고 시적 이미지가 돋보인 새로운 시도! (0) | 2025.03.25 |

|---|---|

| 작은 창극 <옹처>와 <덴동어미 화전가>, 창극이 나아가야 할 새로운 가능성을 모색하다. (3) | 2024.12.28 |

| 김미진 명창의 <수궁가> 완창 공연 (0) | 2023.06.09 |

| 소리꾼 김은영의 판소리 <흥보가> 공연 (0) | 2023.04.03 |

| 창극 <정년이> - 여성국극을 통해 꿈을 이루다 (0) | 2023.03.28 |